元ブレイクダンサーおはが運営するブログ、ゲー活記(げーかつき)への訪問、ありがとうございます!

この記事はカプコンの人気格闘ゲーム、ストリートファイター5に触れています。

その中身は、スパプラ沼を抜けてウルプラに昇格した約8ヶ月の取り組みについて書いています。

尚、この記事はプラチナからスパプラへと昇格した記事からの続きとなっています。

では、中身に入っていきましょう。

目次

【スト5ランクマ】底無しスパプラ沼~ウルプラへ!約8ヶ月の死闘の全貌を暴露!

最初に結論から言うと、この約8ヶ月は勝てない要因を潰して、勝てるパターンを見出す取り組みをしていました!

今回は約8ヶ月も掛かったので、その壁の分厚さを痛感しました。

なんで、そんなことを思ったかと言うと、ウルプラに上がるまでは1ランク上げるのに、最長でも約5ヶ月かかってたからです。

なので、初めてのことなので、そういう事を思ったのです。

そして、今回は勝てなかった要因や勝てるパターン、そして、約8カ月の試合数を書いていきます。

では、まず勝てなかった要因とそれを解決した考えから書いていきます。

スーパープラチナからウルトラプラチナまでで、勝てなかった要因7つと解決策

勝てなかった要因は、負ける要因とも言い換えられますが、この約8ヶ月で分かったものは次の7つだと分かりました↓

1.ぶっぱをガードされ過ぎて、その確定反撃で負ける

2.ゲージを適当に使いすぎて、CAで倒しきれない場面が多い

3.平常心が保てていない

4.ガード中にボタンを押しすぎてクラカンを食らう

5.守り主体の相手に崩し方が弱い

6.めくり攻撃を通され過ぎ

7.守り方の手癖がしゃがみガード

この7つが勝てなかった要因だと気づいたので、その解決した考えと共に、どういうことなのか書いていきます。

1.ぶっぱをガードされ過ぎて、その確定反撃で負ける

ファルケのぶっぱでもある、EXサイコシュナイデ、この技をガードされた場合、クラカン付きで300近いダメージを受けることになります。

むしろファルケだけでなく、他のキャラのぶっぱにも、上のようなデメリットが共通しています。

僕自身、相手の起き攻めに対して、ぶっぱを連打する手癖がありました。

ファルケに対する知識があるプレイヤー増えたのか、様子見という選択肢が引き出しにあるプレイヤーが増えたのかは分かりませんが、

この起き攻めに様子見や後ろ歩きの選択肢を取るプレイヤーが、スパプラ以降は多くなってきた感じがあります。

プラチナまでは、ぶっぱのボタン連打でも当たってくれるプレイヤーが多かったのですが、スパプラ以降には通用しなくなってきました。

つまり、リスクの大きい行動を無意識のまましまくっていて勝てなかったという状況を、自分で作ってしまっていたのです。

これに関しては単純に、ぶっぱの手癖を意識して無くすことで解決しました。

最初はトレモのCPU戦でレベル最大でもある8にして相手が攻めている時は、ぶっぱを禁止するというルールで練習をしていました。

そこから、ラウンジでの課題にして挑み、無意識に出来るまで1ヶ月かかりましたが、次第にぶっぱによる反撃を喰らうことは少なくなりました。

もちろん、全く、ぶっぱをやらないのは良くないと指摘されましたが、それでも、やって良かった取り組みだと思います。

リスクの大きい行動が減った、だから勝率も良くなったというところです。

2.ゲージを適当に使いすぎて、CAで倒しきれない場面が多い

これも指摘されて気付いたのですが、ゲージを上記のぶっぱに使いすぎて、

あと1回CAコンボを当てれば倒せるという場面が少なかったのも、勝てない要因でした。

これは何となく試合をしていて、勝ち筋を見いだせていないとも言い換えられます。

それでも今まで勝ててたのは、自分のファイトスタイルが噛み合っているだけと後から分かりました。

確かに指摘された時に「最近、CAフィニッシュを決めた記憶が無いな」と思っていたのを覚えています。

更にプロゲーマーでもあるジョビンさんのYou tubeチャンネルでも、CAであと1回で倒せる状況を作るのが大事という動画に出会いました。

このことがあって、CAで倒し切る場面を自分で作るのは重要だと気付いたのです。

これもぶっぱの時と同様に、ラウンジでの課題にして、ゲージ管理のみに集中して自分のものにしていきました。

すると、CAでフィニッシュする場面が多くなりました。

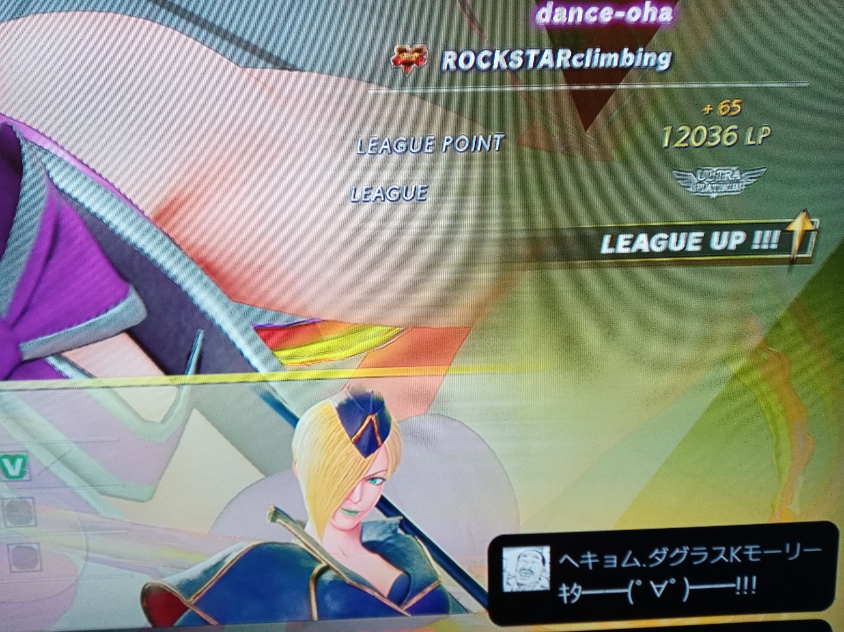

僕の配信でCAフィニッシュを決めると「ナイスプロサルファー!」とコメントしてくれる、ヘキョムさんという方が居ます。

その方が上記のコメントをする回数が増えていったのも、目に見えて分かったので、自分のものに出来たんだなと実感できました。

CAでフィニッシュをする状況を作れば、勝率は上がりやすいということを体感しました。

3.平常心が保てていない

これは何を意味するかというと、平常心を保てていないため焦って負のスパイラルに陥って負けていたことを指します。

言い換えれば平常心では無いため、普段のパフォーマンスが出せていない状態にあると言うことになります。

普段のパフォーマンスが出せていないと言うことは、悪い手癖が出てしまって、そのまま負ける可能性が高くなります。

その気付きも、このウルプラに上がるまでに気付かされたことです。

例えば僕の場合で言うなら、先ほども言いましたが、ぶっぱ連打の手癖が出てガードされて大ダメージを食らってしまうことが悪い手癖の代表例でした。

そこから、大ダメージを取られて気持ちが焦ってしまい、勝とう勝とうという気持ちだけが強くなってしまいます。

すると、大ダメージを取ろうとして何も考えず、変な前飛びが多くなったところを対空されて起き攻めされ、そのまま負けるといったパターンが増えてきました。

また、ファルケは弾を撃ったりパンチ系の技を振るとスキが大きいので、そこを読まれて飛ばれると大ダメージを食らいます。

この大ダメージを取られた時にも、平常心を失っていました。

では、どのようにして平常心を保てるようになったのか。

これは単純に大ダメージを取られたときほど自分に「落ち着け」と独り言のように言い聞かせて解決しました。

本当にこれが効果を発揮するのかは人次第ですが、僕個人には効果があったと感じています。

ただし、人間である以上、動揺することを0にすることはできないのではないかと思うんです。

それでも、動揺する時間、失敗を引きずっている時間を短くすることは訓練で出来るのではないかとも思います。

話を戻して、この平常心を保てることが出来るようになってからは、大きく動揺する時間は短くなったと感じます。

今では例え大ダメージを受けてる時でも、ゲージを見るなり、次の手を考えたりする時間に当てたりしています。

言い換えれば、平常心を保って悪い癖を出さないようにして負ける要因を減らしているとも言えます。

4.ガード中にボタンを押しすぎてクラカンを食らう

これはガード中にボタンを押してしまう癖から、クラカンからのコンボで大ダメージを受けていたことが多々あったことを言っています。

なので、単純にガード中はボタンを押さないことを意識して直しました。

すると、無駄なクラカンを抑えることができて、大きなダメージを受けることが無くなりました。

ただし、この癖に気付くまでは1ヶ月、そして更に、この癖を直すのに1ヶ月は掛かっています。

「数は質を凌駕する」という言葉がある様に、検証素材(試合数)がたくさんあると、自分の癖に気付きやすくなると言うことも学んだ出来事です。

ガード中に暴れることは状況判断ができていて使い分けられると良いですが、もちろん、失敗することもあります。

要は失敗を成功に変えるためには、失敗を恐れない気持ちも大事だと思わされたのです。

5.守り主体の相手に崩し方が弱い

これはどういうことかと言うと、自分が攻めなければならない状況で、高いダメージを与えられる手段が少ないことを言っています。

例えば、自分の体力が0に近いのに、相手の体力満タンだったとします。

この時に相手が守りに入った場合、どう攻めたら大きいダメージを与え続けられるか、

つまり、どうすればコンボを当てることができるかっていう状況になります。

こういう場面の時に僕の崩し方が弱かったので、自分から攻めないといけない時は負けることが多かったです。

具体的には前ジャンプ攻撃から当てるとか、地上にいるなら前強パンチを振るだけ、たったそれだけです。

そんなことは対空やガードしてたら済む話なので、何の崩しにもなりません。

それでも、相手の体力が満タンに近い状況でも勝ててたのは、相手が攻めてきて僕の置き技が刺さっていたからです。

言い換えれば、相手がお互いの体力ゲージを見ていない状況ということになります。

では、どのようにして相手を崩す新しい手段を会得したのかと言うと、前ジャンプ以外のコンボを当てに行く手段を取り入れようと考えたからです。

最初は、前ステからコンボを通してみようと考えて、前ステ立中Pを通す練習から入りました。

こうすれば相手に前ステ=立ち中Pという一つの意識を植えさせられるので、あとは立中Pの部分を投げに変えたり垂直飛びに変えたりして、攻撃の的を絞らせないようにしていきました。

すると、相手が混乱して、守り方が分からなくなって崩していけることを実感しました。

また、飛びからの攻撃でも、すかし系の攻撃を入れたり、ガードさせてから立中Pではなく、しゃがみ弱Kに変えたりと、今までにやってこなかったことを取り入れました。

すると、相手に自分の攻撃の的を絞らせずに、何が来るか分からない状況を作れたと言うことを実感しました。

相手に何かを意識させて、その意識と全然違う部分で攻めることの大切さを学びましたね。

6.めくり攻撃を通され過ぎ

めくり攻撃を通され過ぎたのも負けの原因の一つですが、この原因はシルバーの時にも負け続けていた原因と同じです。

しかし、シルバーの時のめくりとはまた質が違うので、防ぐのは難しかったです。

どう違うかと言うと、シルバーの時はめくりが通る距離になったら、そのまま、めくりを狙うプレイヤーが多かったです。

しかし、スパプラからは地上を意識させて飛んで来たり、ジャンプの多段攻撃の派生から、めくりを狙ったりと、別の行動を意識させて狙ってきます。

ここでの解決方法は、とにかく、めくりになる距離を覚えるという練習をしました。

例えば、トレモステージならマス目が1.5人分ならめくりになるとかを覚えていきました。

特にめくりの分かりにくいキャラでもある、ララ、影などは入念に練習しましたね。

すると、対戦中に「この距離はめくりになるから気を付けないと」というのが肌感覚で分かってきたのです。

その結果、めくりの距離になると「めくりが来る」と意識することが出来るようになり、ガードや空対空、空投げなどの成功率が上がっていったのです。

7.守り方の手癖がしゃがみガード

これはどういうことかと言うと、相手に固められている時や起き攻めされている時の守りの手癖が、しゃがみガードになっていると言うことです。

つまり、相手の攻撃ターン中は脳死でレバーを斜め後ろに引いていたとも言えます。

しゃがみガードは下段や一般的な打撃は防げますが、中段や投げを防ぐことはできません。

つまり、しゃがみガードが負ける攻撃を食らって、そのまま、負けるパターンに自ら陥っていたのです。

まして、中段から200近いダメージを取れるケンとかには相性の悪い守り方です。

これはもう、ラウンジなどで相手の起き攻めや、攻め継続に対して立ガードや飛びを意識的に混ぜていくようにして解決しました。

これも先ほど言った攻撃の的を絞らせないに似ていますが、相手に守りの的を絞らせないようにするとも言い換えられます。

ただ、このゲームは完全に守れる方法はなく、それぞれの守り方にメリット、デメリットがあります。

それでも、相手に勝てる行動を何回も取らせないのは重要だと気付かされました。

こんな感じで勝てなかった要因7つを見ていきました。

それを1つ1つ潰していくのは、かなり時間が掛かりましたが、要因を潰していくことで勝てる場面は増えていったのも事実です。

今、中々、LPが上がらないという方は、一度、自分の負けている要因を見つけるのもアリだと、この経験から言えます。

そんな中で、自分の勝てるパターンと言うものを見出せたので、そちらもシェアしていきます。

おはファルケが勝てるパターンはどんな時?

これも結論から言うなら、試合中に考える余裕がある遅い展開の試合の時、

尚且つ、置き技中心に戦っている時、すなわち、相手が攻めてくれる時が自分の勝てるパターンです。

要は相手が何をしてくるのかなと考える時間があると慌てることが少ないので、通常のパフォーマンスを出しやすかった、

また、脳死で振っている、置き技のしゃがみ中Pに相手が勝手に突っ込んできて、コンボに繋げて勝率を上げているということです。

この勝てるパターンも、ウルプラに上がるまでの期間での気付きになります。

反対に負けるパターンは、勝てるパターンの逆で、早い展開で攻められる時や、体力リードされて自分が攻めないといけない時が多かったです。

早い展開っていうのは先ほどの遅い展開の逆で、具体的にはずっと相手に固められているとか、ひたすらめくりジャンプされるとか相手の攻撃を対処できない時間が短い間隔で襲ってきている状況です。

自分が攻めないといけない時とは、先ほどの勝てなかった要因の6でも言いましたが、

崩し方の手段に乏しかったため大きなダメージを与えられない、つまり、勝つ手段が詰んでいることを指しています。

約8カ月も、やっていれば、このような自分の勝ちパターンや負けパターンに気付くこともできます。

自分の得意なスタイル、不得意なスタイルが分かるということは試合の中で、ある程度、勝てる試合なのか負ける試合なのかを予想出来たりします。

負ける試合と予測した場合は、相手の行動をよく見るようにして、どんな行動が多いのかを観察して勝利への道筋を見つけていきましょう。

大事なのは、勝つための行動を最後まで考えることなのです。

自分の勝てるパターン、負けるパターン、あなたは自分で分かってますでしょうか。

分かっているほど、勝ちに繋がりやすくなるかもしれないことを、この章では言いたかったのです。

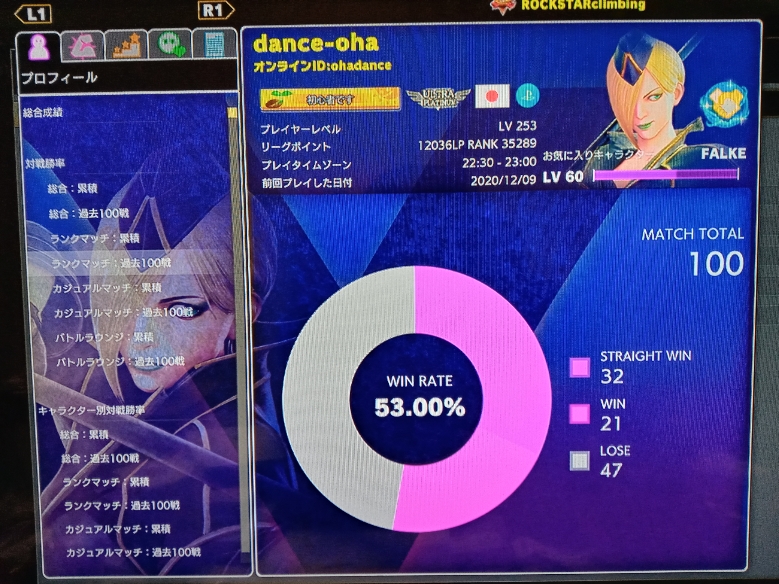

では、最後にスパプラからウルプラまではどれくらいの試合数だったのかを、次の章で画像を使って見ていきましょう。

スパプラからウルプラまでは、どれくらいの試合数でいったのか

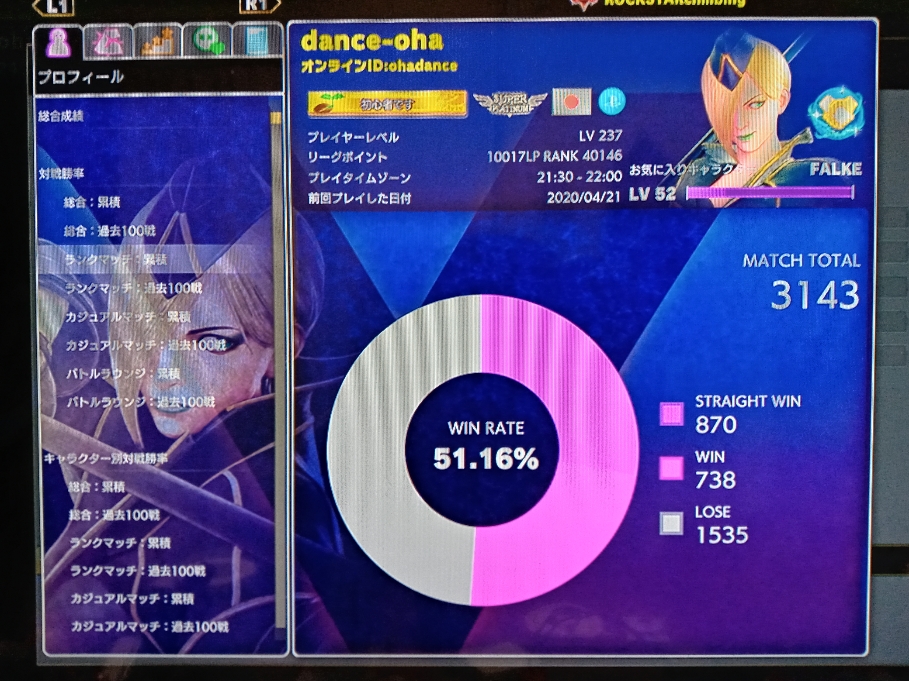

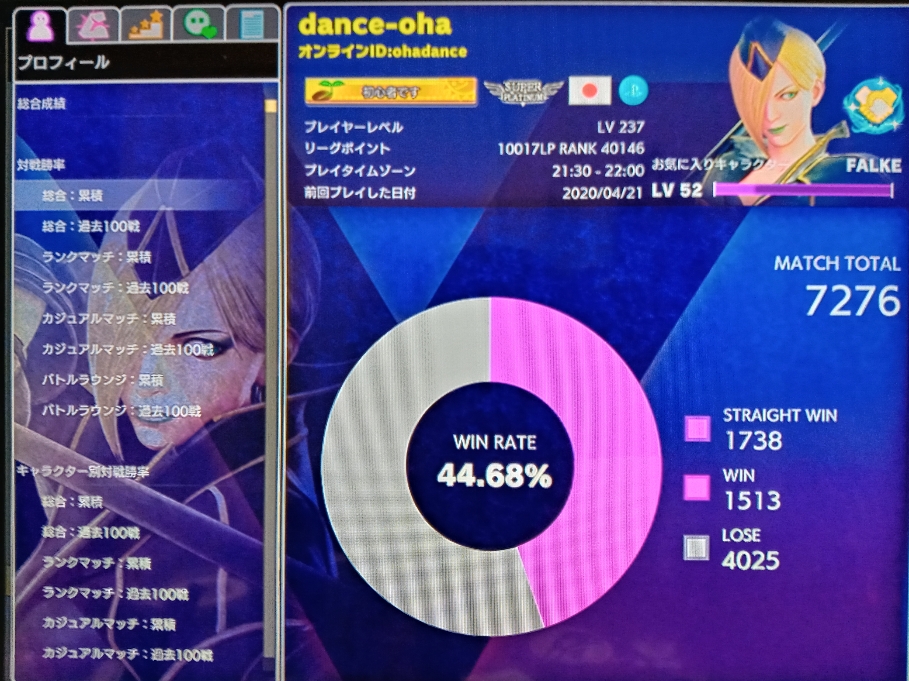

まずスパプラ昇格時の試合数と日にちを見てから、ウルプラ昇格時の試合数と日にちを見ていきます。

最初にスパプラ昇格時のランクマ総試合数は3143試合で、日にちは2020年4月21日です↓

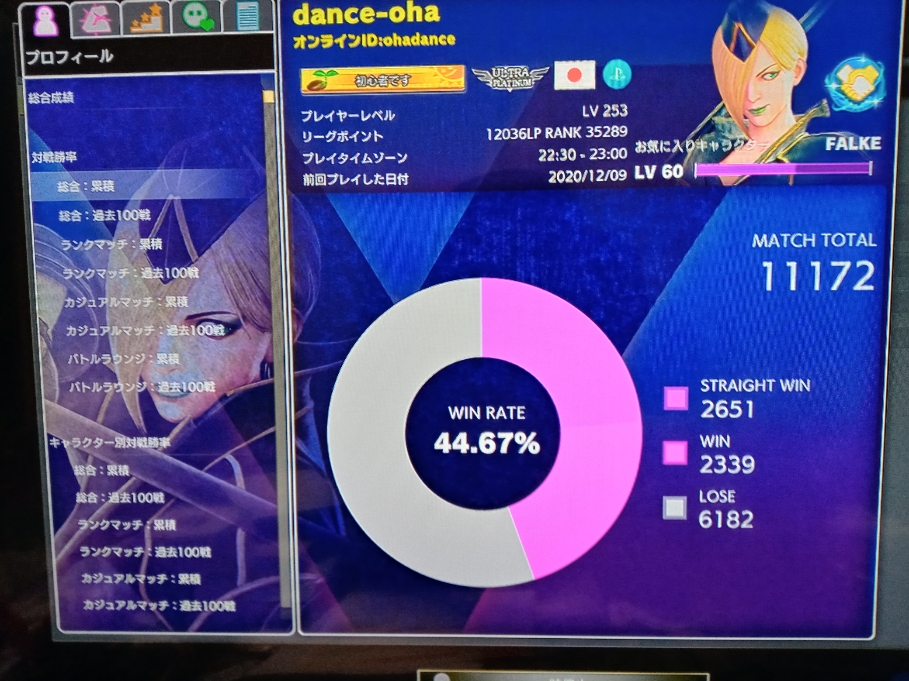

次にスパプラ総合試合数は7276試合です↓

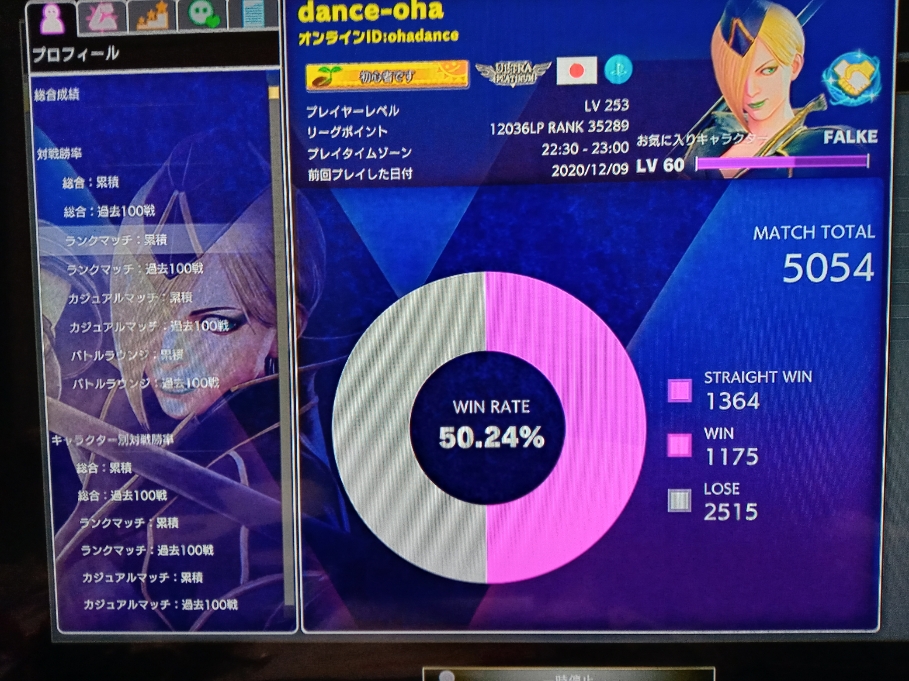

そして、ウルプラ昇格時ですが、ランクマ総試合数は5054試合、日にちは2020年12月9日(水)です↓

次に総合試合数ですが、11172試合です↓

実に7ヶ月と20日、ランクマは1921試合、総合試合数は3896試合です!

更には過去100戦の試合は、50%を超えないと中々、到達しないランクでした↓

スパプラは沼

そのように言われるのは、一つ下のランクでもあるプラチナに負けると100近く減り、逆にウルプラの人も強くてLPを増やすことが難しいからだと実感しました。

今回の記事が、少しでもスパプラ沼にハマっているプレイヤーの助けになれれば幸いと思っています。

では、まとめに入ります。

今回のまとめ

底無しスパプラ沼からウルプラに上がるまでの約8ヶ月は勝てなかった要因を潰して、勝てるパターンを見出す取り組みをしていました!

その中でも勝てない要因は次の7つでした↓

1.ぶっぱをガードされ過ぎて、その確定反撃で負ける

2.ゲージを適当に使いすぎて、CAで倒しきれない場面が多い

3.平常心が保てていない

4.ガード中にボタンを押しすぎてクラカンを食らう

5.守り主体の相手に崩し方が弱い

6.めくり攻撃を通され過ぎ

7.守り方の手癖がしゃがみガード

また、勝てるパターンは、相手の行動を考える時間があるような遅い展開の試合の時、

尚且つ、置き技中心に戦っている時、すなわち、相手がどんな状況でも攻めてくれる時です。

実に7ヶ月と20日(約8ヶ月)、ランクマは1921試合、総合試合数は3896試合での昇格となりました。

いかがでしたか。

スーパープラチナは沼ということで、苦しんでいるプレイヤーが多いランク帯と聞きます。

また、先にスパプラ沼を抜けた先輩の話を聞いてみると、このランク帯を抜けるために自分の癖を見直したという方も多かったです。

もし、今、スパプラ沼を抜けられないと言う方は、自分の今持っている引き出しを見直してみると良いかも知れません。

この記事は、あくまでも参考程度に読むくらいの感覚でOKです。

では、最後まで読んで頂き、ありがとうございました!